Patrick DUMAS

Toulouse

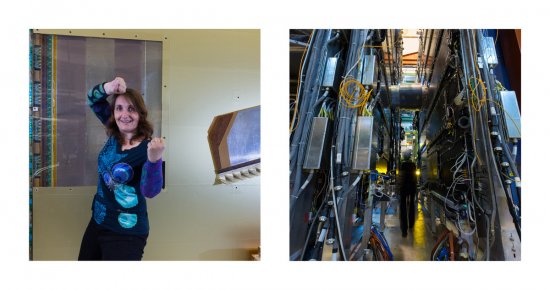

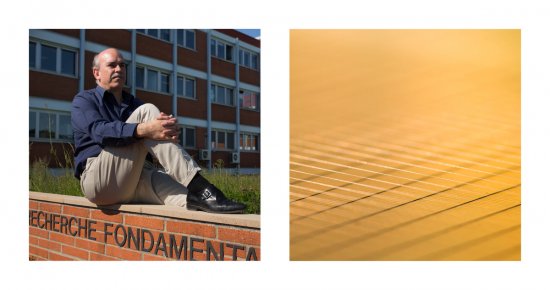

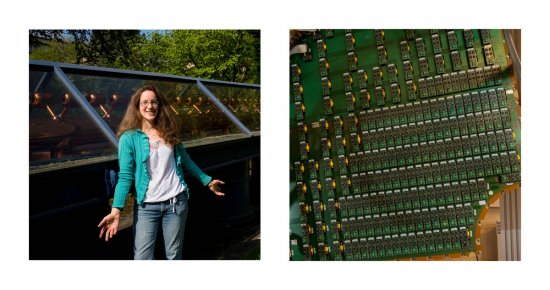

Photographe généraliste spécialisé dans les reportages scientifiques, Patrick réalise des portraits, ambiances de travail, images graphiques et symboliques, pour mettre en valeur au mieux le travail de ces chercheurs, si compétents et attachants. Grâce à eux, il arpente des lieux formidables et passionnants.

Photo

20140001_2093

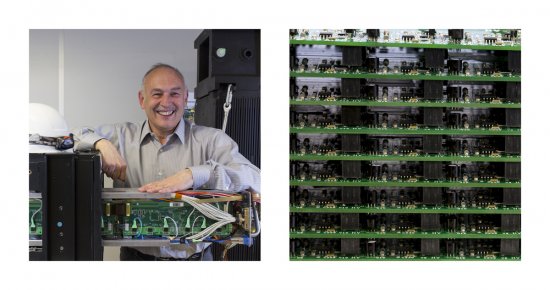

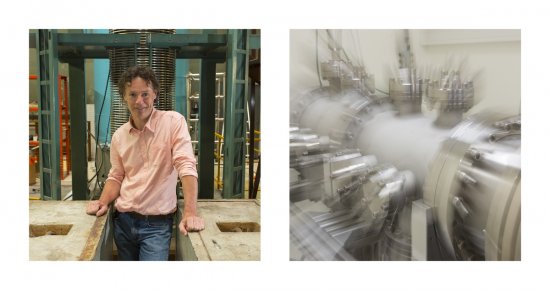

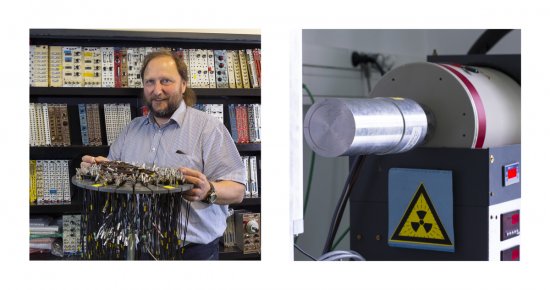

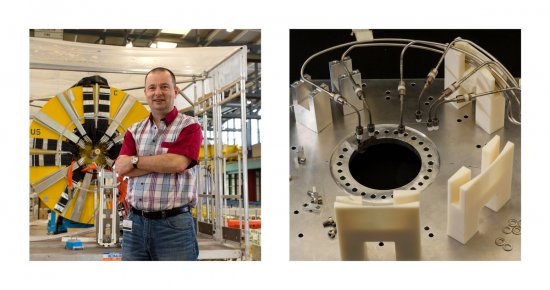

Hans Gutbrod, professeur à L'Ecole des Mines de Nantes, physicien des particules